FGノットの簡単な結び方

ネットで動画を探しても、結局どれが正しいのか分からないと思うんです。現に私がそうでした。

FGノットを初めて覚えるときはワケが分からなかった私ですが、その時の体験や不明だった点を思い出し、初心者にも分かりやすいようにこのページで詳しく解説できたらと思います。

これさえ覚えたらPEでの釣りは全然怖くないですし、このページの内容がしっかり把握できれば大体のシーンはカバー出来ると思います。

手順

ノットの手順は、リーダーの太さや硬さによって微妙に異なります。

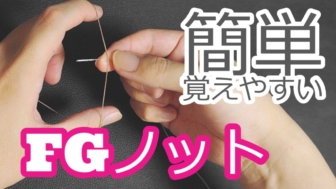

文字だけでは伝わりにくい部分もあるかと思ったので、動画も作ってみました。まずは大まかな流れを次の動画で把握して下さい。リピート再生される設定です。(よかったらチャンネル登録してください。)

この動画の手順はあくまでも「覚えられない!」という人向けに簡略化した内容で、熟知している人なら「こうした方がいいのでは」とか「いや!こうするべき!」と思う部分も人によってはあると思います。細かい話は後述します。

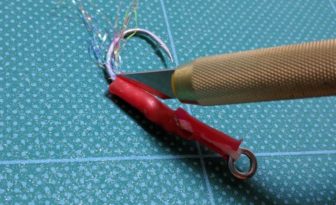

- PEでリーダーを10~20回ほど編みこむ(「※編込1」とする)

- PEの支線(端糸)でハーフヒッチを1回して仮止めする

- 編み込み部分を湿らす

- PE本線と端糸、リーダー本線を3方向に引っ張ってPEの色が濃く変わるまで締め込む

- ハーフヒッチを3~10回すべて同じ方向に追加する(これを「※編込2」とする)

- リーダーの端を少し残してカットする(3-5 mmくらい)

- カットしたリーダーの端をライターで炙り、コブを作る

- コブの先にあるPE本線のみに3~5回ほどハーフヒッチする(「※編込3」とする)

- エンドノット

- PEの支線をカットして先端を炙る

オススメしない方法

上記の手順について掘り下げておきます。

- 「※編込2」の回数はあんまり多くないほうが良い

この編込み部分に強度的な意味合いは無い。(と私は考えている)

「この部分を多くした方がガイド抜けが良くなる」と言う人もいる。ただ私にはそこまでその実感がない。- 「※編込2」はリーダーのコブを作ってからのほうが良い

これは上の私の動画と矛盾する話。

先にコブを作った方が、PE本線に熱がいくリスクは減らせる。つまり、編みやすさと熱回避のどっちを優先するかという話。

ただしこの方法だと「※編込1」とコブの間を2本束ねてハーフヒッチしにくい。好みにもよるかも。

初心者向けの一番簡単な方法(ベテランでも有効)

ここまで見ても「えっと・・・まず編み込みのやり方がよく分からない・・・」という人は下の方法を試してみて下さい。デュオ プロスタッフのホッティーこと堀田光哉さんのやり方です。

- とにかく単純で分かりやすい、覚えやすい

- 最初から最後までしっかり硬く編みこめるので失敗が少なく安定感がある

動画は、再生したまま放置すると自動的にリピート再生される設定です。

簡単FGノット(PEラインとリーダーの結束)

一般的な編み方だと、締め込んだ際に編み込みの最初の方がゆるいままだったりすることがあるのですが、この方法だと最初から最後まで硬く編みこむ事が容易く、安定感があります。初心者のみならず、かなりオススメです。強いて欠点を言うと・・・

- PEに絶えずテンションを掛ける必要があるので場所や状況を選ぶ

- ずっと糸を咥えているので口が疲れる

例えば船に乗っていて移動の合間に結ぶ時には使いにくい方法です。

FGノットの用途と特徴

FGノットはPEとリーダーの結束方法

そもそもFGノットって何?どんな釣りに使うの?その特徴は?という話をします。

FGノットとは、釣り糸同士の結束方法。

主にPEのメインラインとナイロンやフロロなどモノフィラメントラインのリーダーとを結ぶノットの方法で、リーダー側の端を一切折り曲げたり結んだりしない完全摩擦系ノットのこと。(厳密に言うと、ハーフヒッチの部分に負荷が集中するので「完全」という表現はどうかと思いますが)

普段ナイロン或いはフロロばかりでPEを使わない人にとっては「リーダーが真っ直ぐなままだと引っ張ったらすぐに抜けるんじゃないの?」と不思議に思う点だと思いますが、摩擦系ノットというだけあって本当に摩擦だけで糸同士を繋げています。(まぁ、厳密に言えばあらゆるノットが摩擦で留まってるんですけどね・・・)

校庭にある「登り棒」ってただの真っ直ぐな鉄の棒ですけど、しっかり掴まったら手の平の摩擦で落ちませんよね?ああいう感じです。(登り棒=リーダー、手の平=PE)

ある程度太さのあるリーダーとPEを結束するためにFGノットを使っている人はかなり多いと思います。それは次の理由からではないでしょうか。

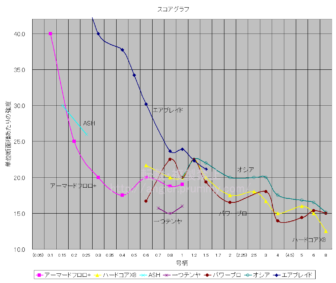

- 結束強度が約80%~90%と非常に高い(他の結び方より比較的高い)

- 結び目が小さいのでガイド抜けがいい&ガイドでのトラブルが少ない

- ノッターなどの特別な道具が要らない

極細のリーダーには不向き(スッポ抜ける)

私はジギングやエギングではこのFGノットを使用しています。勿論シーバスでも使えます。

個人的な感覚ではありますが、2号(8 lbs.)以下の細いリーダーだと滑りやすい(すっぽ抜けしやすい)ので不向きです。大きな理由としては、次の点が考えられます。

- ラインの直径が細くなるほど円周が正比例で小さくなり、ひいては摩擦力が得られる表面積も正比例で小さくなるため

- でも糸の単位断面積強度は上がるので、より多くの編み込みが必要になる

- 締め込んだ際に食い込む肉厚がないため

- リーダーが細いとしなるので編みこみが難しくなり失敗しやすいため

- 糸の円周の公式

L=2*π*r (円周=2×円周率×半径)

- 糸の側面積の公式

S=2*π*r*H (側面積=2×円周率×半径×高さ)(高さ=PEが巻き付いているリーダーの長さ)

PEが太くリーダーが細いほどすっぽ抜けやすいので、極細のリーダーの結束にはノーネームノットやSFノットなどの違うノットがオススメです。

詳しくは下記リンクを見て貰えればわかりやすいかと思います。(毎度長々とした説明ですみませんが)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません