釣り場での最善の血抜き方法を追求してみる

- この記事の概要

- 調べた結果、自分の「ある勘違い」に気が付いた

- 主に3通りの血抜きに行き着いた(あくまでも釣り場でも出来る血抜き)

- 血が残っていてもいい場合が存在する(身も蓋もない話)

以前、釣り場で血抜きや神経締めを施した後に持ち帰る方法についてあれこれと書きました。

それ以来、得た知識を基にして血抜きをしてきたのですが、どうにも微妙に血が残る現象に悩まされてきました。

そこで再度、血抜きだけにフォーカスして、動画を漁って調べ直してみることにしました。

もくじ

「背骨の下の太い血管」の正体: 背大動脈と静脈洞

それで、調べ直しているうちに自分のある勘違いに気が付きました。

その勘違いというのは、ウエカツこと上田勝彦さんが解説していた動画で切っていた背骨の下の太い血管が大動脈だと認識していたことです。

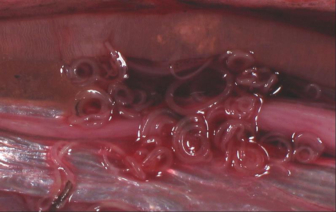

実際には大動脈ではなくて「静脈洞」と呼ばれる部分であり、全身を巡った血が心臓に戻る直前の静脈でした。

魚の体内で普段から血溜まりのようになっている静脈洞を切れば、一見するとしっかりと血が抜けているように見えます。でも実際にはその見た目ほどは血が抜けていません。

魚の背骨の下には確かに「静脈洞」の奥に「背大動脈」という主要な動脈も通っているので、ウエカツ式に従えば「背大動脈」を切ることも可能ですが、奥にある頑丈な動脈だけを切ることは不可能です。

魚の血が流れる方向

まず箇条書きで血流の概要を説明します。

- 魚の心臓は、全身から集まってくる血液をエラに向かって流すだけの単純な構造(一心房一心室)

- 静脈洞 → 心房 → 心室 → 動脈球の間にはそれぞれ弁がある

- 血液の流れは、心臓 → エラの下の付け根 → エラ → エラの上の付け根 → 全身 → (背骨の下の太い血管) → 静脈洞 → 心臓

- つまり背骨の下を通る大きな血管は、全身を巡って心臓へ帰る直前の血液が通る道

道理で、血抜きをする前に脳天締めしようとして眉間にピックを刺したら、勢いよく血が出てくるわけだ・・・あれはエラを通って、一番酸素が多い状態のものなんですね。

確かに、マグロの血抜き動画でも、胸鰭の横に刃を入れたらピューっと勢い出る動画をよく見かけます。

血を抜くために切断する箇所

血管の切断位置には大きく次の候補があります。

- 静脈洞の付近

- エラの上の付け根

- エラの下の付け根

- 尾ビレの付け根

ですが、尾ビレ側は切ってもメリットがないという意見が大半なので、ここではあえて紹介しません。もちろん下で紹介している津本さんみたいにホースで徹底的に血抜きするなら話は別ですよ。あくまで、釣り場での血抜きの話です。

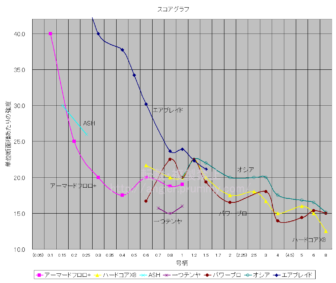

下記では3種類の血抜き方法をA, B, Cに分類して紹介します。

静脈洞だけ切る血抜き(ウエカツ式)

- A方式:心臓 → エラの下の付け根 → エラ → エラの上の付け根 → 全身 → 静脈洞 → 心臓

これは上田勝彦さんが下の動画で解説している切断箇所です。

How to disconnect the blood of fish, break the nerve

釣りの魚・神経締めの方法/上田勝彦氏他にも、この切断箇所を採用している方はいます。

左:A方式で血抜きしたヒラメ、右:血抜きしていないヒラメ

- 静脈洞の付近を1箇所だけ切断

- 私はいつもこれで血抜きしてきたが、尾ビレ側に若干血が残る気がする

- 魚体を水に浸けておくと、心臓からすぐ水が入ることになる

- 心臓が動く限り、その水がエラを通って全身へ回る

- 心臓の体力的に、心臓の正圧によって全ての血を水に置換することは難しいと思う

エラの上の付け根と静脈洞の2箇所を切る血抜き(津本式)

- B方式:心臓 → エラの下の付け根 → エラ → エラの上の付け根 → 全身 → 静脈洞 → 心臓

- 静脈洞とエラの上付け根の2箇所を切ると、心臓と全身の血管が完全に分断されるので、良くない気がする

- 尾ビレ側も切って、腹腔からホースの水圧で血を抜く方法は釣り場では実践的ではない

- ホースの水圧で正圧をかけると、確かに静脈は綺麗になるが、静脈→毛細血管へと血が逆流する気がしないでもない

下の動画の方は尾ビレ側も切っているのですが、全ての工程についてとてもシンプルに説明されています。下記動画はリスト形式になっていて、津本さんの動画がいくつか流れますが、そのどれもが約1~3分程度と短いので、全部見ることをお勧めします。

水圧によって血を抜くというのは釣り場ではほぼ不可能に近いので実践はできませんが、その他については参考になる部分もあります。(追記:津本さんが津本式血抜き用マシーンを開発しました)

釣り場に持っていける津本式血抜きマシーン(テスト)編vol.36

ただ、静脈が詰まって失敗しているような例も見られるほか、腹腔から静脈に水圧をかけると、正圧によって静脈から毛細血管へ血が逆流しないかな?という心配や疑問は個人的に残っています。(あと陸っぱりでは実質的に携行が難しい)

津本式「究極の血抜き」は海水でも可能なのか

結論から言うと、不可能です。

海水はやめてね。海水はね、菌がおるから、やったらイカン。その後もう1回真水で処理するんやったらいいけど、真水で処理せーへん人は、したらいけません。

これについて言及しているのが下の動画です。

津本式「究極の血抜き」とか、津本さんが開発した道具とかを見て「これ、注射器で海水注入したらイケるんちゃう?」とか思ったことがありました。注射器だったら携行もすごく楽じゃないですか。しかも水は釣り場にいくらでもあるし、と。

そもそも注射器で可能なのか、という物理的な話は置いといて、釣って血抜きするたびに真水を注射器に入れるのは現実的ではないと感じます。やるならやっぱり家に持ち帰ってからですね。

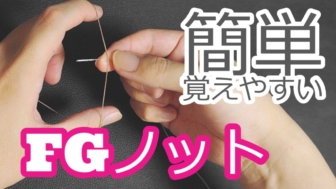

エラの上の付け根だけ切る血抜き(長谷川式)

- C方式:心臓 → エラの下の付け根 → エラ → エラの上の付け根 → 全身 → 静脈洞 → 心臓

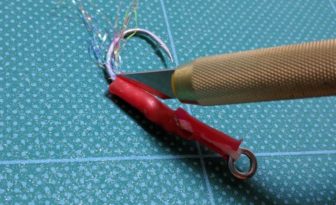

エラの上の付け根の部分だけを切断する方法がこちらです。

神経締め講習 実技編 長谷川大樹氏 in 沖縄市漁協

- 14分00秒から:エアによる血抜きについて

- 23分30秒から:実際に魚を使って実践している様子(血抜きを最優先する方式)

- 33分50秒から:比較対象として血抜きと即殺を同時に行う方式の実践(上田さんがやっている方法と触れています。でも血管の切断位置は違う)

上:血抜きと即殺を同時に行った個体、下:血抜きのみ行った個体

個人的な感想は次の通り。

- 毛細血管には水が入るか、もしくは負圧によって血が締め出される形となるので、3種類の中では血抜き効率が最も良いように思う

- ただし、釣り場で生きた魚のエラの上付け根だけを切るというのは結構難しくて、手を汚すことなくスムーズに行えるかはやや疑問(特にナイフだと怪我をする恐れが大きい)

- 素手でエラをガッチリ掴むなりすれば可能だが、釣行中はなるべく魚に触りたくない派なので抵抗感がハンパ無い

- 脳天締めをするとやや血抜き効率は落ちるらしいが、魚が暴れて怪我をしたり手間取るよりかはマシかもしれない。

- 作業効率を優先すると、ATP消費を抑える・魚を楽にしてやる・暴れて身を傷めさせないという意味でも先に脳天締めした方がいいと思う。

- 棍棒などでの脳震盪は出血を抑えるための折衷案だが、釣り場で出来るか、棍棒を携行するというデメリット、何を棍棒の代用として使うか、などの課題もある。

エラの上付け根と下付け根、どちらを切るべきか

- エラの上付け根

- エラの下付け根

職業として魚を捌いている人の間では、上付け根を切るのが大勢のようです。というか下付け根を切っている人を見たことがありません。(Youtuberとかでそういう方は見かけますけど)

具体的に理由を述べているものを見つけることは出来ませんでしたが、考えつくのは次の理由です。

- 下付け根は硬くて、切るのが大変

- 切断面同士がぶつかって、断面が塞がれやすい

- 下付け根を切ったとしても、エラの血はどうせ吸い上げられて身体に流れてしまうので非効率

血が残っている=絶対的に悪い、というワケではない

ここまで、いかに完璧に血抜きするかを話しておきながら、最後にひっくり返すような話をしますね・・・。

上のC方式で紹介した動画の33分50秒あたりと1時間2分50秒あたりの2箇所では、次のようなことを言っています。

- 鮮度が良いうちに生食するなら、寧ろ血が残っている方が美味しいが、2日3日すると劣化するし、腐敗進行も早い

- クエ系のような魚種で鍋に使うなら、完全に血抜きした方がダシが濁らないし、雑味もない

- クエ系なら、完全に血抜き出来れば2週間は余裕で保つが、若干血が残っているものだと1週間ほどしか保たない

神経締め講習 実技編 長谷川大樹氏 in 沖縄市漁協

つまり、血が味のアクセントになるか雑味になるかは、食べるタイミングや調理方法によって異なり、身に血が残っていることが必ずしも悪いことではないと説明されています。釣ってその日のうちに生で食べるのであれば、あまり神経質になる必要はありません。

ディスカッション

コメント一覧

はじめまして!

https://www.youtube.com/watch?v=e9S3IWse0qs&t=5s

B方式の血抜きですが、この動画で頭を割ってるので神経の抜け方、血の抜け方がわかりますよ。

大動物(牛や豚等)は心臓をポンプとして血を抜きます。この場合は血圧で血を抜くので血の抜け口は一か所、しかも仮死状態で心臓は動かしたままでないと血が抜けきれません。

A方式、C方式は、生きている間は筋肉を動かし続けているのでせっかく筋肉内に蓄えたグリコーゲンを使い続けています。

B方式は仮死状態でエラと尻尾を切って水中で魚を振る際の水圧で血を抜きます。水圧をかけるには入り口と出口がいります。

魚の場合は大動物に比べ体積が大きくないので、水圧を使って血抜きをする方が徐々に弱っていく魚の小さな心臓ポンプより多くの血が抜けるしグリコーゲンの消費も最小限で済みます。

ホースを使った血抜きは釣り場では難しいですが、B方式で血を抜いた場合の血の抜け方をぜひ半身の状態で見てみてください。

ストーブさんコメントありがとうございます。

津本さんの動画は全部見ています。この動画も公開当日に拝見したと記憶しています。

ABCの方式は、どれも脳破壊と神経締めをすぐに行うことを前提としています。

神経抜きは別にして、少なくとも脳破壊をおこなった後です。

そうじゃないと、死後硬直が早く起こってしまうので。

その詳細については下記リンクの記事で触れています。

https://angler.prummy.com/2014/11/131/

ロクマルハンターさん、ありがとうございます。

リンクを内は以前拝見させていただいていますが、死後硬直が早く起こるとどうなってしまうんでしょうか?

よく分らないので教えて下さい。

僕の認識では酸素に触れない状態での筋肉組織の酸性化は良いと思いますし、同条件下でのプロテアーゼによる細胞膜分解はアミノ酸を遊離させる上で有意であると思うのですが。。

ストーブさん

リンク先の説明だと分かりにくかったでしょうか、すみません。

また書き直してみますね!