アニサキス症やアニサキス・アレルギーを深く知り、対策と予防をしよう

最近、巷で話題のアニキ(兄貴)ことアニサキス。

あまりに立て続けに芸能人や有名人の間でアニサキス症の発症がみられたり報告件数が増加傾向にあることで、釣りをしない人までかなりビビっている様子なのでアニキについてまとめてみます。

もくじ

アニサキスの殺虫方法(食べた後)

たぶん知りたいのはここらへんだと思うので先に紹介します。

- 正露丸を飲む

- 病院で摘出する(最終手段)

アニサキス症の対処法に正露丸の服用が有効

身体に入って激痛が走ったら、アニサキスが胃壁に食いついています。この場合は胃カメラと鉗子を使って摘み取ることになります。

それなのに正露丸を飲むなんて、「んなアホな」という話なんですが、大幸薬品が特許を取得したニュースが2018年7月7日付けのみなと新聞で報道されました。

- アニサキス症に正露丸 大幸薬品が痛み緩和で特許

正露丸によるアニサキス症の予防・症状改善は、効能として謳うことは薬機法で認められていないが実際のところは効能があり、それが特許では認められたという記事。

記事によると、鋭い腹痛が1~2分で消失。また、鉗子を使って摘出する際も容易になるとのこと。つまり食後の服用、発症後の服用でも効果がある。

2021年7月にも次のような論文が出ています。↓

- Over-the-counter medicine (Seirogan) containing wood creosote kills Anisakis larvae

論文。(英語)

- 正露丸が寄生虫アニサキスを殺す:世界初の特効薬か

上記論文の解説。

ちなみに、2,3日服用を続けないと改善しなかったという例もあります。(一度服用して改善してもしばらくするとぶり返す場合もある)

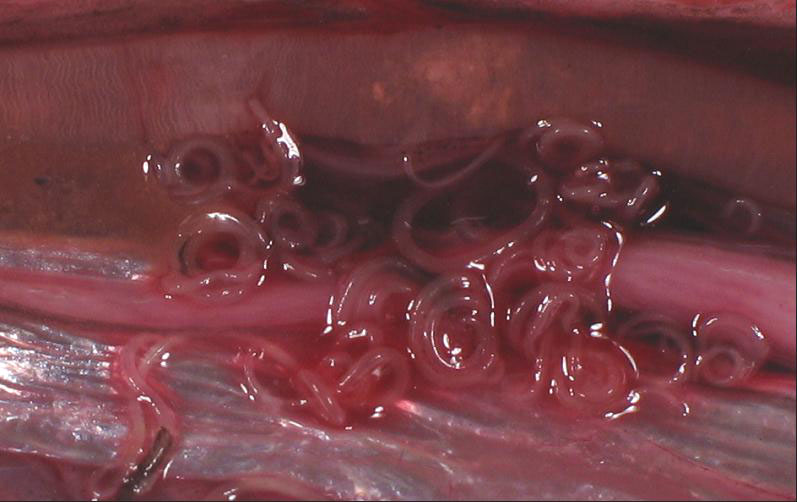

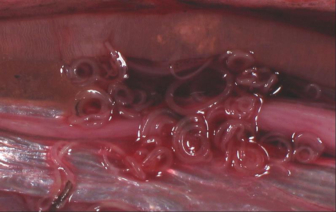

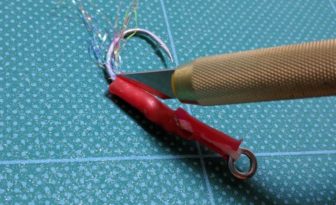

アニサキスを内視鏡で摘出する際の様子。

小腸まで行ってしまったら開腹手術の必要が出てきます・・・その時はその時です・・・。

梅酒か焼酎などを飲む

- アニサキス幼虫のアルコール及び清涼飲料に対する感受性について

PDFの論文

この論文では、焼酎(25°)と梅酒(10°)ではアニサキス幼虫が80分以内に運動を停止し、特に効果が高かったとしています。

ただし、正露丸のQ&Aには次のようにあります。

できるだけ、水やお湯と一緒に服用してください。コーヒーやお茶とは特に問題はありません。一般的にはお酒と一緒に薬を服用すると、アルコールが薬の作用を増強することがあるので避けてください。

よくあるご質問|大幸薬品

なので、食事の最中に食中毒予防として梅酒などを飲むのはアリですが、胃痛が始まってから酒と正露丸を同時に飲むのは避けたほうがいいですね。

アニサキスの殺虫方法(食べる前)

ここからは、食べる前に安全を満たす方法を紹介します。

アニサキスを殺虫するには、次のような処理方法があります。

- 冷凍する

- 加熱する

- 細かく隠し包丁を入れる

- 三枚におろした時点で目視して取り除く

冷凍で殺虫する場合

魚肉とは違い、冷凍しても身が変質しにくいイカに対して特に有効な方法です。

- 日本の厚生労働省の指導

-20℃以下で24時間以上冷凍する

- アメリカのFDA(アメリカ食品医薬品局)の勧告

-35℃以下で15時間、または-20℃以下で7日間冷凍する

冷凍室の性能

そう言われて気になるのが自宅の冷蔵庫・冷凍庫の温度ですが、普通の冷凍庫なら-20℃くらいあります。

なぜなら、JIS規格で冷凍庫の定義がちゃんと規定されているからです。

- 冷蔵庫

室温が15~30℃において、冷蔵室内を0~10℃の範囲で調整ができること。

- 冷凍庫

平均冷凍負荷温度は-18℃以下。

冷凍室の性能は、JISの規定によりツースター、スリースター、フォースターといった記号(アスタリスク, *)で表示される。大半の冷蔵庫は最高クラスのフォースター。

wikipedia|冷蔵庫

- スリースター

平均冷凍負荷温度は-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安は約3ヶ月。

- フォースター

平均冷凍負荷温度、冷凍食品保存期間はスリースターと同じだが、100Lあたり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に凍結できる性能を持つ。

加熱で殺虫する場合

60℃1分以上の熱処理で殺虫できるので、普通に焼き魚として食べる分には確実に殺虫できています。

隠し包丁を入れる

鮮度を重視して、加熱も冷凍もしたくない時は細かく隠し包丁を入れるなどして、物理的にアニサキスの体に損傷を与えて殺虫します。

イカのお刺身の場合は、隠し包丁を入れれば舌との接地面積が増えて味をより感じられるほか、醤油も絡みやすくなるという実用的な側面もあるので特に有効です。

アニサキスを切断できずとも、爪で挟んだり歯で噛むだけでも損傷を与えることができるので、よく噛んで食べるのも予防に繋がります。怖かったらとにかくよく噛んで!でも可能なら死骸であっても食べない方が賢明です。(アニサキスアレルギーの項目で後述します)

アニサキスの生活環

生活感じゃなくて生活環といって、卵から成虫までどのような流れで生きているかを示すものです。

- 海洋の哺乳類(鯨やイルカ)の腸にいる親が産卵する

- 卵は糞便と一緒に海中へ放出される

- オキアミなどの甲殻類が卵を食べる(そこで幼虫になる)

- 小魚がオキアミを食べる

- サバ、イカなどが小魚を食べる

- サワラやハマチなどの大型魚、哺乳類がサバやイカを食べる

- 哺乳類の腸にいる親が産卵する(の繰り返し)

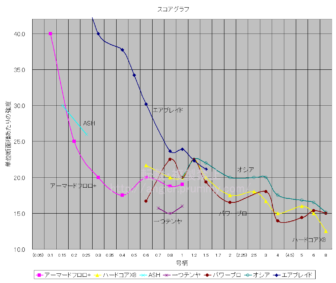

報告件数の増加は法改正による可能性が高い

- 1960年にオランダで初めてアニサキス症が確認される(そんな最近なの!?)

- 1999年12月28日の食品衛生法施行規則の一部改正(厚生省令第105号)に伴い、食中毒原因物質としてアニサキスが具体的に例示される

- 2007年に6件の症例報告

- 2012年からは24時間以内に最寄りの保健所に届け出ることが必要になった

- 2016年に124件の症例報告

6件から124件に急増したことで世間は騒いでいますが、実際には報告されていない潜在的な患者が多く、アニサキスの症例報告は年間で推計7000件前後とするものや2000-3000件とするものなどがあり、かなりのバラつきがあって、あまりアテになりません。

確かに、保冷技術の発達によって生鮮食品の流通が加速してからは生食が増えたので、アニサキスの被害が昔に比べて増えている可能性も否定は出来ませんが、何倍にもなったという認識は誤りだと思います。

画像

アニサキスは体長が10~30 mm、太さ1 mmほどで白色の糸のような体をしていて、ヘビがトグロを巻いたように渦巻状をしています。

画像はそれぞれWikipediaより。

イカからアニサキスを取り出す動画

普段は内蔵に居る

上記の生活環の通り、アニサキスは食物連鎖の流れに乗って宿主を変えていき、その魚の内蔵に寄生しています。

魚を釣った後、腐敗が進行するまで内蔵を除去しなかった場合、内蔵から出てきて筋肉の方へ移動してきます。

仮に移動しても肋骨周辺にいることが多くて、三枚に卸す際に肋骨をすき取れば除去できることが多い。

- 釣った魚の内蔵はなるべく早く除去する(釣ったその日の内に除去した方が良い)

- 三枚に卸した時、肋骨周辺を中心に、肉眼で確認する

三枚に卸した時点で目視しておけば、お刺身で食べるときの安心感が全然違うはずです。

発症するタイミングと症状

- タイミング

食後数時間。食後6時間前後が多いみたい。

- 症状

- 腹痛

- 嘔吐

アニサキスに苦しめられた芸能人・有名人

- 山里亮太

- 庄司智春

- 渡辺直美

アニサキスアレルギーにも注意が必要

アニサキス症とは別に、アニサキスアレルギーというものが存在します。

アニサキスが寄生していた魚を食べたら発疹や蕁麻疹などの症状のアレルギー反応を起こしてしまうもので、例え捌いた時点で完璧取り除いたり、十分に火を通したとしてもアレルギー物質が残り、症状を引き起こすとされています。刺し身だけではなく、焼き魚やカマボコなどほぼ全ての海産物、特に魚料理が食べられなくなります。淡水域で生活環が完結している魚であればアニサキスとは無縁なので食べることは可能です。

- アニサキスアレルギーによる蕁麻疹・アナフィラキシー

NIID 国立感染症研究所の2017年4月の記事。アニサキスアレルギーによる遅発性蕁麻疹・アナフィラキシー発症についての概要が記されています。

- アニサキスにあたって、一生ほとんどの魚が食べられなくなった話

56歳にしてアニサキス・アレルギーによるアナフィラキシー・ショックを経験した体験談。結構な長文です。

この体験談ではアニサキスの身体はゴムみたいで、噛んでも損傷を与えにくいと紹介されています。また、文中ではいくつかの役立つ教訓と情報があります。以下、箇条書きします。

アナフィラキシーショックを起こすと短時間で容態が急激に悪化する。(嘔吐→蕁麻疹→血圧急降下→意識混濁)

救急外来は断られることがあるので、電話で事前に確認した方がたらい回しに合わずに済む。

救急車は躊躇せずに呼ぶべき。

アレルギーについては独立行政法人国立病院機構 相模原病院が権威だとの紹介あり。

身体が疲弊していたり、体調が低下している時は生魚を避ける。

焼き魚などで既に死骸であっても、アニサキスの死骸を摂取するとアレルギーが進行する可能性があるので、避けた方が無難。

条件や症状から、本当はヒスタミン食中毒なのにアニサキス・アレルギー症状だと誤診するケースもあるのだそう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません