エギングのおすすめエギやタックル構成、しゃくり方!初心者に知ってほしいこと

イカ釣りにはいくつか種類がありますが、このページではエギというルアーを使ったエギングという釣り方やそのタックル構成、仕掛け、動かし方について記述します。

自分がショアエギングでのイカ釣りを始めようとした時、色々悩んだものです。

これから始めようとするイカ釣り初心者・未経験者の人達もきっと同じ悩みを抱えるだろうなーと思ったのでエギングタックル一式について記しておきます。これで毎日イカ三昧じゃ~!(取らぬ狸のなんとやら)

もくじ

エギングで釣れるイカの種類

括弧内は別称、地方名。

- アオリイカ(ミズイカ)

- コウイカ(スミイカ)

- ヤリイカ(アカイカ、ササイカ)

- ケンサキイカ(マルイカ)

時期にもよりますが、堤防などから狙うオカッパリのエギングでは特にアオリイカが一番釣れます。

釣れる場所

- 漁港内

- 堤防の内外

- 岩場

- テトラポッドの周辺

- 海藻の影

障害物の影に隠れる習性があります。砂浜にもいますが、岩場に比べると少ないと思います。砂浜でも、海底に根を貼っている海藻の近くのほうがいる確率は高いです。根から切れて海面を漂う海藻に居着くこともありますが、あんまり見ませんね。

釣れる季節、時期

エギングでイカが釣れる時期は地方によって異なりますが、アオリイカなら春と秋によく釣れます。

春イカ

春は南方なら2月3月~本州で4月5月。アオリイカの産卵のシーズンなので、大きな親イカを釣ることができます。ただし数はあんまり釣れません。

秋イカ

秋は8月~12月まで釣れます。本州なら特に10月が1番面白いアオリイカの時期ですね。秋イカは新子の小さなアオリイカが多いですが、晩秋になれば早生まれの大物も期待できます。

エギの選び方

エギのサイズ

基本は2.5号~3号

エギのサイズは号で表現します。号数が大きいほど大きくて重いエギです。エギは大体1.5号~4.0号までありますが、一般的には2号から3.5号が使われます。

3号でも新子イカは釣れる

手の平サイズの新子のイカでも、自分の体の半分ほども大きさのある2.5号や3号のエギに飛びつくことがあります。

勿論、小さいイカほど小さいエギの方がバイトしやすいことは事実ですが、狙っているイカが小さいからといって、小さいエギを使う必要はありません。というか、そうでもしないと釣れないくらい小さなイカは狙うべきではありません。

これは釣り場マナーというか、資源保護に対する釣り人としての矜持です。

エギのサイズの使い分け方

エギの大きさは重さと沈下速度にほぼ比例するので、例えば風が強かったり速く沈めたい時には大きいエギを使うなど、環境に応じてエギのサイズを使い分けるといいでしょう。よほど深い水深や強風、大物狙いなら3.5号以上も使いますが、私は陸っぱりでは3号までしか携行していませんね。最初は1つか2つあれば十分です。

カラーバリエーション、色の使い分け

カラーは明るい派手な色でよく釣れる時もあれば、地味な色の方がいい時もあります。色の種類は沢山あるに越したことはありませんが、揃えだすとキリがありません。

2.5号、3号をそれぞれ派手系2つ、地味系2つで合計8個もあれば十分です。買い足しはエギングを継続するとなってからでも間に合います。

パイロットルアーは派手に

- パイロットルアー

釣り場で最初に使うルアー。広範囲を手広く探るルアーのこと。サーチベイト、サーチルアー、サーチングルアー(Searching lure)とも呼ぶ。

初めて行く釣り場は水中の様子がよく分からないので、最初は自分にとって視認性の高い派手なカラーのエギを使うと根掛かりしにくくなります。また、派手なカラーはイカにとっても視認性が良くなるので、遠くのイカにもアピールできるので、序盤で手広く探るのに適しています。これでイカの反応がなければ地味なカラーを使います。

水の透明度や時間帯に応じて使い分ける

- 澄み潮なら地味&ナチュラルカラー

澄み潮(水が透明)の場合、派手なエギはイカに警戒されるかもしれません。その場合は地味な色、実際の鯵などに近いナチュラルカラーのほうが良いですね。

- マズメ時や濁り潮なら派手カラー

濁り潮(海が濁っている)の場合や朝焼けや夕焼け時は、ショッキングピンクやビビッドなオレンジや赤色など、目立つカラーが良いです。

- 夜間、曇天や雨天

釣り場が暗い時は派手なカラーよりも、シルエットがはっきりとする黒系、ケイムラパープルなどが釣れます。蛍光素材が沢山使われている専用のエギもあるので、それを使うのもアリです。

私が最近使ってるオススメのエギはパタパタQで、よく使ってるカラーはこんな感じで使い分けています。

| 釣り場の状況 | 使うエギのカラー |

|---|---|

| 夜間、曇天時 | パープルパープル(シルエットマスター) |

| ホンダワラなど茶色の海藻が多い場所 | ゼブラゴールドブラウン(藻場マスター) |

| アマモなど緑の海藻が多い場所 | ゴールドグリーン |

| 浅場、澄み潮 | ゴールドリアルアジ |

| 深場、濁り潮 | レッドピンク |

| 迷った時 | ドットマーブルマーブル(オールマイティーマスター) |

このシリーズはエギのフィン(羽根、胸鰭)がゴム素材で出来ていて、千切れたり擦り減ることがなくて、すごく耐久性が高いので気に入っています。また、夜光タイプじゃなくても目やカンナの付け根が夜光素材で光るので、夜釣りでも使いやすいです。

使う色を信頼する

上で紹介した色の使い分けは必ずしも正解というワケではありません。あくまで1つの目安。もう1つの意味は精神面での負担を減らす目的もあります。

自分の中で「こういう時はこれがよく釣れる」という実績を作っておくことはとても大事です。なぜなら、ハナから釣れないと諦めて適当にシャクっているときとはやっぱり釣果が変わってくるからです。そのエギを信用して使えば、自然と真剣にアクションさせるし、小さなアタリを取ろうと集中できます。

もちろん、それで釣れなければどんどん色を変えるべきです。信じる心と気持ちの切り替えを両立させましょう。

エギの動かし方

キャスト

キャストする時は垂らしを1 mくらいは取り、リーダーの結び目がガイドの外に来るようにしてください。バスフィッシングでノーシンカーワームを投げる時みたいにティップギリギリまで巻いて投げるとティップが折れたりノット部分がガイドに引っかかります。

着水~アクション

- キャストして着水したらすぐ糸ふけを巻き取る

- 竿先を水面に着ける(風で糸が飛ばされないようにする)

- ベールを起こしてすぐにラインを送る

- そのままフリーフォールで着底させる

- 数回大きくしゃくってからテンションフォールorフリーフォールでアタリを待つ

の繰り返しが基本です。しゃくり方は人によって様々です。

- 大きく2回~3回しゃくる

- 最初に1回軽くシャクってエギの方向を整えてから5回しゃくる

などなど。最初に1回軽くしゃくるのは聞きアワセも含んでいるのでオススメです。1回目から大きくしゃくると、浅場のエギが水面から飛び出すこともあったり、ゲソることもあるからです。ダートというよりトゥイッチのように小刻みに動かした方が反応が良いこともあるので個人的にはどれが正しいとかは無いと考えます。水深やイカの反応など、環境に応じて色々試してみて下さい。

- 聞きアワセ

ルアーにターゲットが食いついているか、少しだけ糸にテンションをかけて重みを確かめること。

- ゲソる

アワセやシャクリが強すぎてイカの足が切れてカンナに残ること。

タックルの組み方からアクションについて、初心者にとってはこの動画がとても参考になるかと思います。川上さんの声がイケボで落ち着くし、解説も丁寧でわかりやすい。

フォールは無闇に長くしない

キャスト後のフリーフォール

着底したらすぐにシャクらないと潮に流されて根がかりしやすくなります。大抵の釣り場では、15秒20秒もあれば着底します。

シャクったあとのフォール

釣れない時は、シャクったあとのフォールを長くした方がアピール時間が長くなるので有利とされています。でも無駄に長くするべきではないと思います。理由は2つ。

- 釣れない時は釣れない

何をやっても釣れない時ってやっぱりあります。そこで消耗せず、時合で集中するために休憩でも取ったほうが有意義です。

- 手返しが悪くなる

フォール時間を長くすれば手返しが悪くなり、キャスト回数も狙う範囲も狭くなります。同じ場所でネチネチするより、どんどん移動して、やる気のあるイカから狙うべきです。岩の上に長時間置いて誘ったりするような釣りは最終手段くらいに思ったほうがいいです。

私のルーティーン

私の場合はフリーフォールとテンションフォールでフォールのカウント数を大体決めています。普段これでほぼ根がかりしません。

| フォール方法 | フォール時間 |

|---|---|

| フリーフォール | 5~6秒 |

| テンションフォール | 7~8秒 |

| GTR釣法(ゆっくりサビく時) | 10秒前後 |

- GTR釣法

Ground Tip Run(グラウンド・ティップ・ラン)の略。船釣りで使うティップラン釣法をオカッパリで再現した釣り方。ラインにテンションをかけるため、イカがエギを抱いた瞬間に竿先がふっと軽くなったり、持っていった時に重さを感じやすい。

フリーフォールの場合

フリーフォールの場合は、シャクった後にわざとスラック(糸のたるみ)を作って、それを水面に浮かべて観察します。イカがエギを抱いて持っていくと、PEラインを中心とした矢印のような波紋が浮かびます。一呼吸おいてからフッキングしましょう。

この方法だと波の押し引きでもラインが動くので、アタリだと勘違いすることがあります。でも間違っててもいいので「アタリかな?」と思ったらどんどんアワセましょう。そのうち、波の押し引きなのかイカが引っ張っているのか分かるようになります。

この方法ならフォール中に抱いてそのままじっとしているイカのアタリを取ることも出来ますが、ベタ凪の時にしか使えないのがデメリットです。

ちなみに私はフリーフォール派です。サイトフィッシングで観察していても、なるべく垂直に速く落とした方が反応が良いことが多いように感じているからです。フリーフォールで着底させてから4回シャクる→フォール→4回シャクるを繰り返すことが多いです。回数は自由。自分なりに落ち着く動かし方で良いと思います。イカ自身にやる気さえあれば、じっくり待たなくても大抵5秒くらいで抱いてきます。

テンションフォールの場合

テンションフォールについてはこの動画分かりやすいです。風が強い時、夜の真っ暗闇でも使えるのかなり便利ですよ。ブランデーグラスのようにロッドを持ち、ヒットすれば、竿先がふわーっと持ち上がります。

イカやタコは手前から狙え

釣り場にいったら、最初は大遠投したくなります。でもそれはやめるべき。手前の足元から狙いましょう。

なぜかというと、もし沖合で釣れたら、手前に寄せてくるまでにイカが墨を吐いてしまって「場が荒れる」からです。これはタコ釣りでも同じですね。岸壁にいるタコを狙うときは壁際の上からゆっくり誘います。また、バスフィッシングでも同じことが言えます。

エギングのタックル構成

ここからはエギより手元のタックルについて。

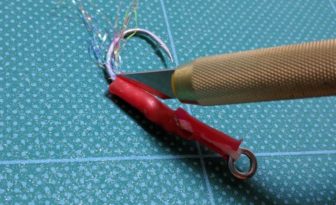

エギングで使うスナップ

リーダーとエギは直結にせず、先端にはスナップを取り付けます。大きさと形状はお好みでどうぞ。私の場合、なるべく黒っぽい色の小さめのスナップを使用しています。

黒色を使う理由は、「なるべく目立たなくしたいから」なんですけど、無ければ銀色のやつを使ってます。それでもちゃんと釣れるんで。まぁおまじない程度のものです。オススメはダイワのEGスナップのSサイズかMサイズですね。どちらかというとSが好きですけど、他の釣りでも使うことを考えて最近はMを使ってます。左右対称に近い形状で、太軸なので小さくても歪みにくい頑丈な作りをしています。

スナップの結び方

スナップの結び方はパロマーノットです。私はショアジギングでもパロマーノットを使ってますけど、すっぽ抜けたことは1度もありません。

シーガーノット動画(田辺 哲男)

リーダーライン

素材

- 原則、しなやかなナイロンラインを使う

- 根ズレが心配ならフロロカーボンラインでもいいが、エギの動きや操作性が少し落ちることに注意

道糸の先端にはリーダーを取り付けます。リーダーはモノフィラメントの透明な糸で、いわゆる「一般的な釣り糸」のことです。

モノフィラメントにはナイロンラインとフロロカーボンラインがあります。どっちを使うべきか、意見の分かれるところですが私は普段フロロカーボンラインを使用しています。

リーダーには、高切れ防止のショックリーダーと役割と、根ズレによるラインブレイクを回避する役割を持たせるためにフロロかナイロンを使用します。長さの目安は1 mから一ヒロ(一尋=6尺=1.818 メートル)ほどです。

太さ

リーダーの太さ・強度は、根ズレしやすい場所など特別な場合を除けば原則としてメインラインと同等か数ポンド弱くになるように設定して下さい。(メインライン≧リーダー)

そうすることでラインブレイクはリーダーで起こり、メインラインの大幅な損失を回避できます。

太さは1.5号~2.5号(6~10 lbs.)が一般的で、私は1.75号や2号を使っています。大物狙いの時は2.5号。

釣り糸に関してよく分からない方は下記リンクも参考にしてみてください。

ラインの強度が20や30 lbs.くらい太いと、ラインの種類によってその固さが極端に際立つことはよくありますが、8 lbs.程度ならそこまで大差はありません。

リーダーというと、よく小さいスプールに30 mだけとかで売ってますけど、あれを使う必要はありません。私なんか300 m巻きのラインを使っています。しかもフロロカーボンです。

理由は、ベーシックFC 300mはとにかく安いということ。安いので気兼ねなくライン交換できます。

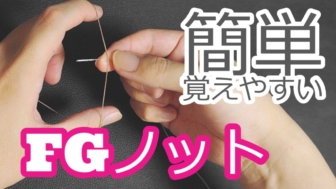

リーダーノット

メインラインとリーダーとの結束の方法はいくつかあります。

FGノットやMIDノットなど本格的な摩擦系ノットが出来るような知識を持っている人には何も言うことはありませんが、それらを知らない人はノーネームノットか電車結びをしてください。ノーネームノットの方法については下の動画を参照してください。

シーガーノット動画(田辺 哲男)(動画3分5秒から開始)

電車結びのような簡単なノットは結節部分のコブが大きくなりやすいです。しかし、キャストの際にリーダーノットがトップガイドを通らないように垂らしを長くすれば、コブが大きくてもガイドで引っ掛かるなどライントラブルの心配がありませんから、自分の好きなノットを使いましょう。

メインライン

- PEは0.6号~0.8号を標準的な太さとして使う

- ラインカラーは視認性の高い白色などにする

素材

エギングで使うメインライン(道糸)はPEラインという極細の糸を編み込んだ柔らかくて軽い、非常に細い糸です。

ナイロンやフロロを使用しても構いませんが、次の理由から基本的にはPEラインを使用します。

- 細い号数でも強度があるので飛距離を伸ばせる

- 伸び率が低い(引張で伸びない)のでロッドアクションがダイレクトに伝わる

- 全部ナイロンやフロロだと、糸よれが酷い

昔はPEラインがとても高級でしたが、最近ではフロロやナイロンとそれほど値段が変わりません。

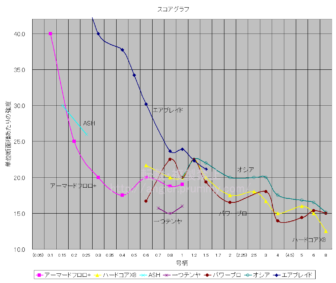

下の表は、実際の商品における号数と強度の関係を示すものです。釣りでは基本的に仕掛けが先端にいくにつれて細く切れやすくします。そうじゃないと、高切れ(メインラインが切れること)のリスクが高まるからです。

太さ

PEの太さは0.6号~1.0号(12~20 lbs.)で、私は0.6号(12 lbs.相当)を使用しています。岸釣りなら大抵0.6号で対応できます。1 kgを超える大物を狙うなら0.8号、1.0号を使います。

上で紹介したリールと組み合わせるなら、0.6号200 mがオススメです。

| メインライン(PEライン)

デュエル(DUEL) ARMORED F+ 200M 0.6号 GY [スポーツ用品] | リーダー(フロロ)

サンライン(SUNLINE) ベーシックFC 300m 10lb/2.5号 [スポーツ用品] | ||

|---|---|---|---|

| 号数 | 強度( lbs.) | 号数 | 強度( lbs.) |

| 0.6号 | 12 lbs. | 2号 | 8 lbs. |

| 0.8号 | 15 lbs. | 3号 | 12 lbs. |

| 1.0号 | 19 lbs. | 3.5号 | 14 lbs. |

個人的な使い方として、ライトジギングやワインドとの兼用を想定してPEライン1号まで表記しましたが、エギングだけであればPEライン0.6号にリーダー8 lbs.で十分です。

ただし、PEラインは熱やせん断に非常に弱いので、強度の余裕、耐久、根掛かり回収率まで総合的に考慮すれば0.8号や1号も全然アリです。飛距離もそこまで大きく変わりませんし。

また、カンナ(エギのフック)は普通の針と違って伸び易いものの、PEライン0.8号以上だと根掛かり回収の安心感がかなり違ってきます。ただし、リーダーが太いほどエギへのアクションに影響を与えることがあり、シビアな状況下ではこれだけで釣れなくなることもあるので注意してください。

現在の私のタックルは下のような感じ。

オススメはデュエルのハードコア X8です。比較的に低価格でありながら、とても高品質だからです。

他魚種への転用

例えばこれらのタックルをワインドタチウオなどに転用する場合、エギングの時はリーダー8 lbs.、ワインドやるならリーダーを14 lbs.とか太めにして、更にその先端にファイティングリーダー40lbなどを取り付けます。メタルジグを使用するならリーダーを20 lbs.という具合に、リーダーだけ付け替えると、PE1本で色々楽しめます。

一応、エギングロッドにPE0.6号でワインドをしてタチウオのぶっこ抜きは実証済みです。

エギングロッド

長さ

堤防などの岸から釣る場合、ロッドの長さは6.8~8.8 ft(2.1~2.6 m)くらいが主流です。長いほど遠投性能が高いですが、その反面操作性が落ちます。

とは言え、私は8フィート6インチの竿を使っていますが操作性で困ったことはなくて、むしろなるべく長い方が良いと思っているくらいです。個人的には、なるべく長いロッドのほうが糸の扱い(メンディング)がやりやすいと感じます。堤防では短いバスロッドなどでもそれほど不便を感じませんが、足場の悪いテトラの上や磯で釣りをするなら長いロッドの方が断然便利です。

もし不安なら7 ′6 ″~7 ′6 ″くらいの少し短めの竿を買ってみてはどうでしょうか。

硬さ

硬さはL(ライト)~M(ミディアム)が一般的ですね。同じ表記でもメーカーによって硬さの定義は異なります。例えばシマノのロッドならLとダイワのMLが同じくらいの感じ。私はシマノのLとML(ミディアムライト)を使用しています。

他のロッドで代用する場合

専用のエギングロッドであれば大体仕様が決まっているので思案することもないと思いますが、違うロッドで代用する場合はティップが柔らかいファストテーパーのロッドがオススメです。

バスロッドで代用するなら、スピニングロッドの硬さでいうとMくらいです。メーカーにもよりますがMLだとちょっと柔らかい気もします。L以下のようにロッドが柔らかすぎると、しゃくってもエギが機敏に動いてくれません。

リール

リールは次の理由から基本的にハイギアのスピニングリールを使います。

- ベイトリールよりトラブルが少ない

- リトリーブスピードが速い

- 繊細なドラグ調整が可能

ベイトリールに比べてトラブルが少ないことは言うまでもありませんが、重要なのはリトリーブスピードが速いことです。

エギングは、ロッドを大きくしゃくりながらアクションを加えて、リトリーブでラインスラック(糸フケ, Line Slack)を解消することが基本で、リーリングによるアクションは基本的には必要ではありません。

大きくしゃくればスラックが出やすく、スラックが出る度に素早くそれを解消する必要があります。

エギングでは比較的長いロッドを使うので1回のしゃくりでエギが動く距離も大きくなればスラックの量も多くなります。また、手返しよく・テンポよくランガンを行うためにも1ストロークで沢山の糸を巻き取ることが出来るハイギアのリールの方が楽です。できればエクストラハイギア(めっちゃ早く巻けるやつ)の方が好ましいです。

リールの大きさは、シマノ製品の番手で言うと2500番から3000番、重さにもよるが大きくて4000番くらい。勿論、バス用の2000番台でも代用可能ですが、PEラインが150mくらいは巻けるラインキャパシティーが欲しいところです。

個人的にはシマノのC3000が理想的だと考えています。4000番は重くて疲れます。

まとめ

何事もタイミング

エギングは釣り人によるエギの動かし方やテクニック云々よりも、イカの居るところに、イカのやる気のあるタイミングで、イカにエギを見せられるかどうかのほうが圧倒的に重要だと思っています。

そのチャンスを逃さないためには、常に投げ続けることができる、自分にとって使いやすい釣具をチョイスすることが大事です。疲れて休憩している間にチャンスを逃すこともありますからね。

エギングを末永く後世に伝えよう

イカの保全まで考えた良記事があったので紹介しておきます。最初に私も触れましたが、小さな魚をみだりに釣ろうとしたり、それを持ち帰ることは、将来的に釣り人を苦しめることになります。

「乱獲とは・・・」

http://www.light-lure.com/column/rankaku.html

エギングができるのはイカがいてこそ成立するものです。ずーっと釣りを楽しむために、赤ちゃんイカを狙わないようにしたり、釣れてしまってもリリースする精神も大切ですね。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません